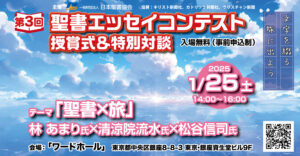

第3回 聖書エッセイコンテスト 授賞式&特別対談

第3回 聖書エッセイコンテスト

授賞式&特別対談

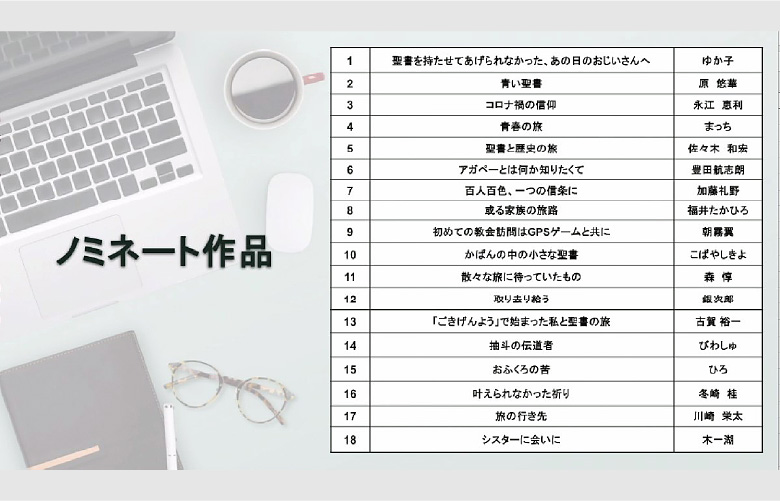

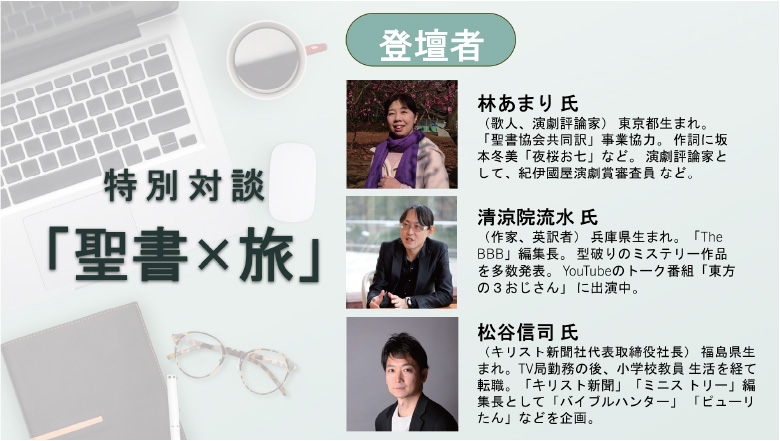

第3回聖書エッセイコンテストアワードは2025年1月25日(土)、「ワードホール」東京・銀座 資生堂ビル9階&オンラインで開催しました。第3回のテーマは「聖書×旅」、応募総数88作品の中から18作品をノミネートし審査発表および授賞式を行いました。当日はゲストとして、林あまり氏、清涼院流水氏、松谷信司氏をお迎えし、特別対談「聖書×旅」を行いました。

開催日:2025年1月25日(土) 14:00~16:00

場所:「ワードホール」東京・銀座 資生堂ビル9階

主催:一般財団法人 日本聖書協会

協賛:キリスト新聞社、カトリック新聞社、クリスチャン新聞

受賞作品発表

「かばんの中の小さな聖書」

こばやしきよ

エッセイを読む ▼

旅が、好きだ。

日常から離れる開放感と心地よい緊張感が癖になる。

友人たちとわいわい出かける旅も楽しかったが、ひとり旅も良かった。寝台車に揺られてのんびり目的地を目指したこともあるし、海外に住む友人を訪ねたこともある。

そんな旅に欠かせないのが、文庫本だ。移動時間は、じっくりと本を読む絶好の機会。だから、私のバッグにはいつも、2、3冊の文庫本が入っていた。

それに加えて、もうひとつバッグに忍ばせているものがあった。それが、聖書だ。

旧約・新約が一体になっている大きな聖書は、持ち歩くのに不便だったが、私が持っていたのは、文庫本と変わらない大きさの新約聖書だった。

それを、旅先では枕元に置いて寝た。知らない土地にひとり、不安がないわけではない。聖書があると、神さまがともにいて下さることを感じられて、ほっとした。

クリスチャンの母に育てられた私は、幼い頃から聖書に親しんできた。子ども向けの聖書の絵本から始まって、小学生になると聖書を買ってもらった。聖書は「本」というより、まさに「神さまの言葉」だった。だから、手元にないと、ちょっと心もとない。

しかし、結婚し、子どもが産まれてからは、旅に聖書を持っていくことがなくなった。小さな子どもをつれて出かけるのは自家用車が多かったし、帰省で遠方へ移動する際も、子どもの世話に追われて、聖書を開く余裕はない。だから、いつしか、小さな聖書は、私の本棚から取り出されることがなくなっていたのだった。

あるとき、小学校の高学年になった娘が言った。

「ママ、聖書が読みたい」

私はびっくりしながらも、嬉しかった。

教会学校の教師をしていた私は、娘をつれて教会へ行っていたのだが、娘はそれまで聖書に関心を示していなかったからだ。「そろそろ自分の聖書がほしくない?」と言っても「いらない」の一点張り。無理に与えるより、自分から求めるようになったときに買ってあげた方がいいだろうと、そのままにしていた。

それが、急に聖書に興味を持ったという。

「ママのでいいよ」

まだ、大きい聖書はいらないらしい。

そこで私が思い出したのが、あの聖書だ。私の旅に同行し、私を支え続けてくれた、本棚に眠っているあの小さな聖書だ。

その晩から、娘は寝る前にベッドで聖書を読むようになった。「難しくないのかな?」と思いながらも、何か聞かれたとき以外は口出ししない。

赤ちゃんの頃から教会学校で学んできた娘は、内容を理解していたのだ。教会へは友だちと遊ぶためだけに行っているように見えて、子ども向けの「聖書のおはなし」は、娘の心にしっかり届いていたのだ。

小さな、すっかり古くなった聖書だが、これからは始まったばかりの娘の人生の旅に寄り添ってくれるだろう。大きな嵐に揉まれることがあっても、「神さまの言葉」が娘を力づけてくれるに違いない。

受賞者コメント

この度は、ノミネート作品に選出していただきまして、ありがとうございました。聖書は、思い悩みの中にあるとき、人生の岐路に立たされたとき、いつも私を慰め、導いてきてくれました。今回「書く」という機会を与えられて、改めて聖書と向き合うことができ、どれほど大きな存在だったかに気づかされた思いです。

選評

林あまり

こばやしきよさま、大賞おめでとうございます!

静かにしみいる清らかな水のようなエッセイです。

かつては旅先の枕元にあった小さな古い聖書。いまは娘さんの枕元にあり、毎晩小さな手によって開かれていること、目に浮かびます。教会学校の働きが実を結んでいる事実にも、嬉しくなりました。

清涼院流水

小学校のとき、お母様から買ってもらった小さなサイズの聖書。いつも旅先に持参していたその聖書は、やがて小学校の高学年になったお嬢さんの手に渡ることに。母から子へ、さらに孫へと世代を超えて、人生を旅する人々のかたわらに聖書はいつも寄り添ってくれることが鮮やかに描かれた、素晴らしいエッセイでした。

「聖書を持たせてあげられなかった、あの日のおじいさんへ」

ゆか子

エッセイを読む ▼

あの日、遺族の方が抱きしめていた、たった一冊の聖書が忘れられない。

私はかつて葬儀に関わる仕事をしていた。

この国の葬儀の大半は仏式で行われる。

だけれども、たまにキリスト教の葬儀をすることがあった。

仏式とは何もかも手順が違う。

新人だった私は、先輩のアシスタントをするだけで精一杯だ。

亡くなったあるおじいさんを棺に納め、私は遺族の女性に「何か棺にお入れしたいものはありますか?」と聞いた。

彼女は一冊の分厚い本を、とても大切そうに取り出して「これだけは入れてください」と私に差し出した。

何度も何度も読み込まれた、真っ赤な表紙の聖書だ。

頭をガツンと殴られたような衝撃を覚えた。

聖書を見た瞬間、(この本は入れられない)と思ったからだ。

本は紙製なので一緒に火葬出来ると思われがちだが実は違う。

紙の束には空気が入らず燃え残る為、分厚い本は基本的に入れられないのだ。

だが、そうだとしても、この聖書がどれだけこのおじいさんにとって大事な物かは痛いほどわかった。

たった一つ、この聖書を抱えて天国へ旅立ちたいという気持ち。

きっと故人様の心をたくさん救ってきたものだ。

私はキリスト教ではないし、信仰心も厚くない。

それでも、「こんな分厚い本入れられないです」とはどうしても言えなかった。

「本のページを千切って入れてくれたら燃えやすくなります」だなんて、もっと言えなかった。

葬儀の担当者や先輩が、分厚い本を入れることができないと丁寧に説明する中で、私は何も言えず、ただ棺の中で横たわるおじいさんに心の中で謝ることしかできなかった事を未だに覚えている。

赤い聖書は、結局遺族様が形見に持っておくことに決まった。

だから、きっと今頃旅をして天国にいるであろうおじいさんに伝えておきたい。

おじいさん、きっとそちらには神様がいらっしゃると思います。

天国はとても平和で優しい光の溢れている場所で、苦しいことも、辛いことも無いと思いますが、それでもあの聖書はおじいさんの宝物だからきっとまた読みたくなるのではないでしょうか。

聖書は、辛いときや苦しい時にしか読んではいけないものではないと思っています。

天国に居ても、宝物の価値は変わりません。

その宝物を一緒に棺に入れられなくてごめんなさい。

代わりに、遺族さんの様子を天国から時々覗いてあげてくれませんか?

貴方が居なくて、淋しくて聖書を開く遺族さんに、貴方の宝物を貸してあげて下さいませんか?

いつか長い旅をして、貴方のもとに家族さんがやってくる日が来ます。

きっと聖書は持って来られないけれど、その時はきっと、おじいさんの宝物は別の誰かを

救っているはずです。

どうか、その誰かにまた、宝物をお貸ししてあげてください。

おじいさんが安らかな眠りにつかれるよう、お祈り致します。

受賞者コメント

おじいさんに心の中で謝るしかなかったあの日の事を、私はきっと忘れません。

でも、「その声は届いているよ」と天国から教えて下さったのかもしれないと思います。

ずっと心に残っていた、聖書の記憶を書く機会を頂けて本当に感謝しております。

選評

林あまり

ゆか子さん、準大賞おめでとうございます!

葬儀に関わるお仕事のなかで、分厚い聖書を棺に入れられなかった場面が鮮やかに描かれています。

亡くなったおじいさんの棺に入れられなかった聖書は、遺族のもとに形見として残りました。いつか誰かが読むかもしれません。そのとき聖書はまた新しいいのちを得るのでしょう。

清涼院流水

かつて葬儀関係のお仕事をされていた筆者が、「棺に入れてください」とご遺族から託されたのは聖書でした。ですが、分厚い本は燃え残るため規則で入れられなかったことが、ずっと後悔としてあったのです。あのとき、できることなら、おじいさんの棺に聖書を入れてあげたかった、という切なる想いが心にしみます。

「百人百色、一つの信条に」

加藤 礼野

エッセイを読む ▼

百人百色の人々が、みなひとつの信条の下に生きている。それが、どれだけ美しかったことか。

高校一年生の、冬が春になるまでの1ヶ月。私はカナダに短期留学し、現地の学校に通っていた。この留学は日本で通うカトリック高校のプログラムで、そのせいなのかホストファミリーも学校の先生もみんなクリスチャンで、授業でも毎朝聖書を学ぶ時間があった。そもそもカナダという国自体がクリスチャンの多い国であるので不思議なことではないのだけれど、私にとってはこんなにクリスチャンに囲まれているということは大きなことで、無宗教の日本とは全然違うな!と日々感じていた。

いろんな、色んな思い出ができて、一ヶ月後、最終日。大好きなホストファミリーと、大好きな先生と、それぞれ最後にお話しした時。どちらも最後に言った言葉は、「どんな時も神は傍にいる。」だった。それだけは覚えておくのよ。そうすれば、きっとこの先、何があっても大丈夫。私の手を握って、まっすぐ目を見てそう言い聞かせてきた彼女たちの顔を今でも鮮明に思い出せる。最後までブレないんだな、この人たちは。その時はそう思った。本当にこの人たちは、聖書の心を奥底に持って生きているのだな、と。

飛行機が飛び立って、愛しい愛しいあの地から離れていく、その時。地面が遠くなるにつれて、涙が溢れて止まらなかった。目の奥に愛しい人たちの顔や言葉が次々に浮かぶ。ああ私がこれから帰る場所は、信仰のないところ。神の護りを、誰も信じやしない、冷たい地。ここに神の護りはない。ここにひとつの意思はない。信条を持たない人々が皆、生き方に悩み、行先も分からず、交差点をいつまでも徘徊するような。

これまで、信仰だとか神だとか、そんなことを考えたことなど一度もなかったのに、なぜだかその時そんなことばかりを考えた。きっと私があの国をあんなに好きなのは、自分の芯を頑として持つあの人たちのことが好きだからなのだと、気づく。

多様性という言葉をまんま再現したような、国のルーツも話す言葉も食べるものも習慣も人によって全く異なっているこの国で、ひとつの信条が根を張って、全ての人の支えになり、全ての人をひとつの仲間として囲っている。百人百色の人々が、みなひとつの信条の下に生きている。それがどれだけ美しいものであったかを、もう鉄の塊の中に入ってしまってから、理解してしまった。

広い世界を知る、とはまさにこういうことだったのだろうな、と思う。

私は日本に帰ってからまたカトリックの高校に通っているけれど、あの場所とは違うと、毎日思う。それでも、全体としてひとつの信条を掲げていることは、なんとなく仲間意識を持つ団体の中にいると感じることができて、すこし嬉しい。そんな私は進学先に今度は、プロテスタントの学校を選んだ。今度は今とはちょっと違った信条を持つ人々に、出会うために。私の旅はまだまだ終わらない。

受賞者コメント

この度は数ある作品の中から選出していただき大変嬉しく思います。作品にあります通り、私は高校でも大学でも聖書、並びにキリスト教に携わることとなりますので、今回の受賞を経験したことでさらにそのモチベーションが上がりました。ありがとうございました。

選評

林あまり

加藤礼野さん、準大賞おめでとうございます!

貴重な経験を積まれましたね。それまでカトリックの学校に通っていた筆者が、帰国してからの進学先にプロテスタントの学校を選んだことも、きっとさらに視野を広げるでしょう。

最後の「私の旅はまだまだ終わらない」がステキですね。

清涼院流水

無宗教と言われることも多い日本で暮らす筆者が、カナダに短期留学中して体験したのは、多様な人たちがキリスト教というひとつの信条のもとで生きている美しい姿でした。カナダから信仰不毛の地である日本へ帰国する際の筆者の憂鬱と悲しみが、旅先で確かに経験した理想郷の素晴らしさを際立たせています。

「抽斗の伝道者」

びわしゅ

エッセイを読む ▼

ホテルの客室の抽斗には、必ず聖書が入ってるの。夜に朝にクリスチャンは聖書を開き、神様に祈るから。それくらい聖書はメジャーなものなのよ、と母はマスカラを塗りながら言った。その夜、私は母と博多のホテルに宿泊していた。母がネットで知り合ったという恋人に会うためだった。

もうじき彼が来るから、あなた好きに遊んでらっしゃい。初めての街で、高校生の私は放り出された。まだスマホもない、iモードの時代。しかも夜。どこに何があるのかもわからない。ご機嫌な母とは裏腹に、私はこの後起きる事態を暗澹たる気持ちで予測しつつ、思った。ここは九州。誰も私のことを知らない。このまま吉野ケ里遺跡を見に行って、逃げてしまいたい、と思った。吉野ケ里の後は、長崎で中華街に遊ぶ。その後は、その後はどうしよう。そのまま母のもとに戻らず、消えてしまうのはどうだろう。

ぼんやり考えたものの、私には行動力も資金もない。匂いに誘われるがままホテルからほど近い屋台に座り、勇気を出してとんこつラーメンを頼んだ。出てきたラーメンは、何を食べるか迷うことに罪悪感を抱くような私でも、とてもおいしい、と素直に思えた。食べ終わる頃、電話が鳴った。出ると、咽び泣く母の声が聞こえた。今日は結末まで早かったな。私は急いで客室に戻った。

重いドアを押し開けると、母がこの世の一切を憎むかのような形相で、涙を流し、車椅子に座っていた。せっかく着た豪華なレースの下着も、時間をかけた化粧も、意味を失っていた。恋人が来たのか来なかったのか、私は聞かなかった。

「あんたのせいで」母が絞り出すように言った。「あんたさえ生んでなければ。あんたさえ、いなければ」

母の呪詛は聞き慣れている。なにか悪いことが起きれば、いつも私のせいになる。

「ごめんね」

ごめんね、生まれてきてしまって。心の底から原罪を詫び、母のしてほしいことをする。痙攣する下肢をさすり、60キロの体躯をなめらかにベッドへ移す。泣きたいだけ泣けるようにクッションをかき集め、母の背中に押し当てる。抽斗からは聖書を出す。

『空の空、一切は空』

私は伝道者の書を朗読する。『曲がったものは、まっすぐにすることができない、欠けたものは数えることができない』

母はおんおん泣いている。求めても求めても、彼女は男に愛されない。

私は母がうまく、そして早く死ねるようにと願った。恋には奔放で、離婚する程度には自由で、それでいて自殺できない程度には敬虔なクリスチャンである彼女の、深い絶望と悲しみは、死によってしか救われないとほとんど確信すらしていた。

「今度は、普通に来ようよ。博多。ラーメン、おいしいよ」

恐る恐る母の背をさする。母は私を振り払う。

「だいっきらい」

空の空。一切は空。ホテルに泊まり抽斗に触れるたびに、思い出される母の記憶。

受賞者コメント

敬虔なクリスチャンでありながら、マグダラのマリアみたいな生き方しかできなかった母と、それを支えるしかできなかった私の日々について、改めてしたためる機会を頂戴し、またノミネートまでいただき、感謝でいっぱいです。ある意味私たち母子が許されたような気になりました。ありがとうございます。

選評

林あまり

びわしゅさん、私にはこのエッセイが最も心に響きました。

明らかに放置され、虐待を受けていた筆者。「なにか悪いことが起きれば、いつも私のせいになる」

それでもホテルの抽斗の聖書は、語りかけるようにそこにあるのです。

きっとこのかたは、なにかしらの表現者でいらっしゃるのだろうと思いました。

「青春の旅」

まっち

エッセイを読む ▼

1989年5月、24歳の私は薄曇りのヒースロー空港に降り立った。『地の果てまで』というキリスト教の新聞を発行している団体が主催するイギリスホームステイ語学留学の旅に応募した。滞在先はブリストルとマンチェスターから選べたが、私はブリストルを選んだ。

マカイラというかわいらしい3歳の女の子がいる若いカップルのご家庭にホームステイしながら、平日は語学学校に通い、週末は家族で教会の日曜礼拝に出席したり、近くの観光地に連れて行ってもらったりして過ごした。

ホストマザー、といっても私よりも3歳年上なだけのタニアは専業主婦で、毎朝マカイラを抱っこして、玄関先まで語学学校に通う私を見送ってくれた。ホストファーザーのジョンはタニアと同い年で、近くの日本企業に技術者として勤務していた。家の中ではジョンが1番早起きで、朝ご飯のトーストとコーヒー、ミルクやシリアルなどの朝食の準備をしてくれ、私がそれを食べ始めたころに出勤して行った。その後タニアとマカイラが起きてきて私と一緒に朝食をいただいた。ブリストルは市の中心部に世界最古のメソジスト教会があり、その近くに私の通う語学学校があった。ホームステイ先の家は、郊外にあったので、毎朝バスで通学した。語学学校の生徒たちは、世界中から集められていて、スイス、エジプト、中近東など肌の色や人種もさまざまであった。一人だけ日本人の子がいて、同年代なこともあり、すぐに仲良くなった。その女の子千絵さんは1年前からその語学学校に通っており、すでに英語はペラペラだった。私は1か月の予定であったが、滞在中ほとんど千絵さんとばかり話していたため、結局あまり英語が身につかないまま、終わってしまった。千絵さんは久しぶりに会った日本人の私と話すのが楽しいとのことであった。

千絵さんは結婚も考えていた彼氏と破局したばかりで、一緒にブリストルの街中を歩いているとき、ふと涙ぐむ時があった。日本ではキリスト教系の女子大を卒業したこともあり、聖書の知識があり、英語の聖書を購入し、読み始めたばかりであった。しかし、英語の聖書は理解できても、微妙なニュアンスが伝わらず、日本語の聖書が欲しいと言っていた。私は恋愛経験が皆無で、なかなか千絵さんの気持ちに寄り添うようなことが言えなかった。しかし、心の中で千絵さんがキリストに会い、心が救われるように祈っていた。私はクリスチャンだった祖母から、小学生の時にもらった口語訳の聖書を日本から持ってきていた。最後の日に空港まで見送りに来てくれていた千絵さんに、別れ際にその聖書を渡すことができた。

それから36年が経過した。あの聖書は今、どうなっているのかは知る由もない。しかし、あの時、聖書を必要としていた人にタイムリーに聖書を渡すことができた。神の言葉である聖書がきっと千絵さんを助け、導いてくれたと信じている。

受賞者コメント

この度は数ある作品の中から選出していただきありがとうございました。つい先日、還暦を迎えたばかりの私にとって良い記念となりました。はるか昔の青春の1ページを切り取り、皆様と共有できましたことは私にとって望外の喜びです。本当にありがとうございました。

選評

清涼院流水

イギリスにホームステイした36年前、語学学校のふたりだけの日本人として筆者は千絵さんと親しくなりました。彼氏と破局した千絵さんにうまく言葉をかけられなかった筆者が別れ際に渡したのは、祖母からもらった自分の大切な聖書。その後の千絵さんの消息はわからないけれど、聖書に託した想いが心に響きます。

「初めての教会訪問はGPSゲームと共に」

朝霧翼

エッセイを読む ▼

2020年代某日、私は神田の教会前にいた。

手にはスマートフォン、GPSを利用した位置情報アプリゲーム。画面に映るアバターの私は、お気に入りのモンスターを引き連れて。

暴虐なる両親がいる群馬の実家を出て、東京の友人の家に転がり込み。

家事代行としてそこそこに仕事をこなしていた日々。仕事では色々な路線を利用し、たくさん歩き、様々なお宅を訪問する。東京という地理的条件も相まって、位置情報アプリゲームはとても捗った。

スマートフォンのGPSを利用し、特定の『地点』に行くとモンスターを捕獲したり、戦ったりできるゲーム。当時はとても流行っていた。

駅に行くのに必ず通る道に、大きな教会があった。そこは必ずモンスターの出る『地点』で、私は歩道の邪魔にならないところで、モンスターと戦っていた。

レイドバトル。つまり、複数人のプレイヤーで一体の強いモンスターを倒す。こういったゲームにはちょっとした待機時間があって、その間に私は教会の掲示していたプリントを読んでみた。

『ボランティア募集』。貧しい人にお食事を配るボランティアらしかった。

私の職能が生かせるかもしれないと思った。また、転がり込む先が友人の家でなかったら、もし、そこが東京の路上だったら……きっとこういう支援を受ける立場だっただろう。今日の仕事が終わったら、問い合わせてみよう。

そして簡単な手続きを経て、私は教会の人のお手伝いをすることになった。

夜の東京のド真ん中。路上生活をしている方を中心に、炊き出しをする。初日に「最後尾はあちらですよ」と言われて並んでみたらもらう方の列だった時は少し焦ったが、それなりにお手伝いはできたと思う。

教会のボランティアに参加して、私は礼拝にも興味を持ち、日曜日になると通った。

しばらく通った後、牧師さんに促されて皆の前に出て、信仰を告げた。何を話したのかは緊張して覚えていないけど。

「君には見込みがあるから」と渡されたポケット版の新約聖書。仕事以外で認めてもらったことが嬉しくて、ずっと私の宝物だ。

教会に行くと聖書は貸してくれるから、持ち歩くことはないけれど、家で取り出しては様々な言葉をなぞる。

位置情報アプリゲーム。モンスターと一緒の旅。その旅は私を、信仰という目的地に連れて行ってくれた。

『地点』にいるモンスターと戦うのが目的だった。けれど、それがきっかけで教会のボランティアに参加し、礼拝に参加し。

数回の引越しを経た今も、私の本棚には神田の教会でいただいた聖書がある。

受賞者コメント

この度は私のエッセイを選んでくださってありがとうございます。

エッセイの舞台は当時住んでいた都心部ですが、私は地元高崎の牧師さんにとてもお世話になりました。感謝をこうして残るもので形にできて嬉しいです。

選評

松谷信司

「GPSを利用した位置情報アプリゲーム」が登場した当初、教会を含む宗教施設がゲーム上の重要ポイントに(自動的に)設定されていることをめぐって宗教サイドからさまざまな反応が見られた。第三者によって「聖域」が荒らされかねないと危惧する否定的なものが大半を占める中、動機は何であれ少しでも接点になるのならとわずかな可能性に期待する声もあった。本作は「『地点』にいるモンスターと戦う」目的で教会を訪れ、ボランティアに参加し、礼拝にも参加するという事例が実際にあったことを証明している。聖書へのアクセス方法は実に多様で、何がどう用いられるかは神のみぞ知る。そんなごく当たり前のことを改めて教えてくれた。

「コロナ禍の信仰」

永江 恵利

エッセイを読む ▼

2021年5月20日、母が発熱し、PCR検査を受けることになった。初回の検査では陰性だったが、数日後に再び発熱し、2回目の検査で陽性と診断された。肺炎も併発していたが、当時はホテル療養施設も満室で、自宅療養を指示された。しかし、母の容態は急速に悪化していった。

何度も保健所に電話をかけ、懇願の末、ようやくホテル療養の手配が整った。しかし、ホテル到着後に酸素濃度の低下が確認され、そのまま緊急搬送される事態となった。診断は間質性肺炎。濃厚接触者として自宅で待機していた私は、母の容態が刻一刻と悪化する中で、病院に行くことも叶わなかった。

夜中の2時、電話が鳴った。「今夜が峠かもしれませんので、覚悟をしてください。」その言葉は、まるでテレビドラマのようで現実とは思えなかった。

「もし、母に何かあればどうしたらいいでしょうか。」私は尋ねた。しばらくの沈黙の後、返ってきた答えは、「もし危篤状態になれば、防護服を着た状態で面会することができます。ただし、濃厚接触者としての状態では病院に入ることはできません。」というものだった。「そうですか。ありがとうございます。」と電話を切り、その意味を考えながらも理解が追いつかなかった。

カーテンの外が明るくなる頃、もしかしたら、生きている母にはもう会えないかもしれない。いや、亡くなった母にすら会えないのかもしれないと気づき、涙が止めどなく溢れた。

この時期、母の病気との闘いは私にとっても大きな試練だった。母が信仰と愛で家族を支え、私たちを導いてきたように、私もまた神の助けを求める旅に出たのだ。この祈りの旅は、私にとって初めての神への祈りの旅でもあった。

「神様、どうか母をお守りください。」クリスチャンでない私が、生まれて初めて神に祈った。母はいつも神を信頼し、家族を導いてくれた。その姿は、私たちにとって何よりも大きな支えだった。私たちが祈らなくても母が祈ってくれていたことを、改めて実感した。

奇跡が起きた。母は一命を取り留めたのだ。入院から4か月後、ガラス越しに再会した母はベッドに横たわり、驚くほど細く、弱々しかった。しかし、6か月後、退院の日には頼りない足取りながらも、自分の足で歩いて部屋に入ってきた。それはまさに奇跡だった。同行してくれた看護師さんも涙を流していた。私たちはただただ神の力を感じた。母が再び輝く姿がはっきりと見えた。

「彼はわたしを慕う者だから彼を災いから逃れさせよう。わたしの名を知る者だから、彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めるとき、彼に答え 苦難の襲うとき、彼と共にいて助け 彼に名誉をあたえよう。」

2024年4月、洗礼を受けた私が見つけたこの聖句が、あの困難な時期に私が感じた信仰の旅の証である。

あなたの存在が、私の心に深く刻まれたことを感謝いたします。

受賞者コメント

この度は、たくさんの作品の中からノミネート作品に選んでいただき、ありがとうございます。エッセイに書かせていただいた母も、今では電車に乗って元気に主日礼拝に参加しています。洗礼を受けてから8カ月が過ぎました。聖書の言葉や教会員の方々との関わりの中で感じること、感謝することが日々増えていく毎日です。

選評

具志堅聖

2023年5月、新型コロナウイルス感染症の位置付けが「5類」になった時に、私たちはある種コロナ禍の危機を脱した事を、今では遠い昔のように覚えています。コロナ禍で経験した試練は、震災の時とはまた異なった意味で私たちの記憶に深く刻まれています。

私たちの周囲でもコロナ感染によって亡くなられた方々がおられました。死線をくぐり抜けて生還した方々もおられました。そのような事を思い起こさせてくれる作品として、こちらを選ばせてもらいました。厳しい病の試練を通る中で、「お守りください」という神への涙の叫びの声が届き、ついには洗礼へと導かれたというストーリー(証)は読むものにとって大いなる慰めです。

「あなたがたを襲った試練で、世の常でないものはありません。神は真実な方です。あなたがたを耐えられないような試練に遭わせることはなさらず、試練と共に、それに耐えられるよう、逃れる道をも備えてくださいます。」(聖書協会共同訳 Ⅰコリント10:13)

この作品に「日本聖書協会総主事賞」をお贈りします。信仰の旅路を続けてください。神の祝福が豊かにありますように。

「青い聖書」

原 悠華

エッセイを読む ▼

初めて聖書に触れたのは、小学校六年生の夏休みだった。家族旅行で宿泊した熊本県天草市のホテルの机の引き出しの中、簡単なパズルゲームと共にその本はあった。

元々教会などの建物を巡るのが好きだった私は、聖書にもすぐに心惹かれた。一泊二日の旅程の中、結局私はどこにも遊びに行かずにホテルの部屋にこもって「マタイによる福音書」を全て読んだのだった。

旅行の最終日、私の希望でカトリック大江教会という教会へ足を運んだ。中ではシスターが一人、扇風機の風を浴びながら熱心に聖書を読んでいた。そして同時に思ったのだった。もっとあの本を読んでみたい、と。

両親に懇願し、クリスマスプレゼントに買ってもらえることになった。青い装丁の、美しい聖書だった。読みやすいように栞が二つと赤いインデックスが付いていて、私は大喜びしたことを鮮明に覚えている。

それから、青い聖書は私の大切なお供になった。いつでも携え、心に刻んだ。部屋には木製の十字架も飾った。小学校の卒業文集にも書くほどに、キリスト教は私の心の支えになった。それは今でも変わらない。中学生になったときも、高校に入学したときも、私は変わらず聖書を学校へ持って行った。朝読書の時や放課後に開いては心を落ち着かせ、勉学の助けにもなった。大学に入ってから同じクラスにキリスト教徒の方がいて、色々と教えてもらうことができた。残念ながらその方は在学中に亡くなってしまい、もう会うことは叶わない。もっとたくさん話しておけば良かったと、苦しくなった時も私は聖書を開いた。

それからも色々な場所へ出かける度、私はこの青い聖書を連れていく。それだけで私の心は安らかになるからである。聖書を買ったとき、共に私のもとへやってきた栞がある。ツリガネニンジンの絵が描かれている、素朴だが温かみのある優しいものだ。今も聖書と一緒に大切にしている。

嬉しい時、悲しい時、苦しい時。どんな心持ちの時も、聖書を開けば自分自身にとって必要な言葉があるのだ。私はまた救われていると感じる。青い聖書は、これまでの人生を見届けてくれた大切な相棒だ。そして私はあの日見たシスターのように、今日もページをめくる。

受賞者コメント

この度は数多くの作品の中から選んでいただき、本当にありがとうございます。聖書との出会いから聖書を手に入れた時のこと、そしてこのエッセイコンテストを見つけたときのことまで、まるで何かの縁に導かれるように感じています。本当に嬉しいです。改めてお礼申し上げます。

選評

林あまり

ホテルの聖書に心ひかれる体験は、多くの人にあります。でもまだ小6なのに旅先で遊びにも行かず、マタイによる福音書を読破したとは!

「色々な場所へ出かける度、私はこの青い聖書を連れていく」、「これまでの人生を見届けてくれた大切な相棒」―これからも大切にしてくださいね。

清涼院流水

旅先で初めて聖書に触れたときから興味を持ち、せっかくの旅行中なのに、どこにも出かけずにホテルの部屋で「マタイによる福音書」を読破したというエピソードが強く印象に残ります。クリスマスプレゼントで買ってもらった「青い聖書」を、それ以後ずっと相棒のように大切にしている特別な気持ちが伝わってきます。

「聖書と歴史の旅」

佐々木 和宏

エッセイを読む ▼

還暦を過ぎ、数年が過ぎた。これまで、人生を何度も振り返り、なんとか生きてきた。楽しいことなど記憶には残らず、苦しい事や辛い事。後悔ばかりが蓄積される。幼少のころからずっと続く孤独というものが、そうさせるのかもしれない。そんな時間を何十年も過ごしてきた。

人生の後半に出会った妻は、クリスチャンだった。あることをきっかけに教会から離れていた。教会に行きたい気持ちを口には出さないで、病と闘いながら、ただただ質素にいきていた。

今年の春、喫茶店でモーニングを食べながら、教会を外側からだけでも覗いてみないかと、妻を誘った。行かなくてもいいとは言っていたけれど、気軽に礼拝も覗いてみようよと、半分強引に連れて行った。

その日は丁度、イースター礼拝のある日曜日だった。二人は礼拝堂の一番後ろにある長椅子にちょこんと座り、その場の空気を感じながら、牧師の言葉に耳を傾けた。私は初めて礼拝というものを経験していたけれど、妻は、静かに涙を浮かべながら、感慨に浸っていた。まるで、ようやく帰る場所を得たようにも見えた。

その後、牧師の計らいで聖書の学びの機会を与えられるようになった。私たちにとってはありがたい話である。妻は幼少のころからキリストの教えや聖書に触れていたので、記憶を呼び起こすことで学びに応じていけるのだろうけれど、私はまったく白紙状態。さて、何からどうしようかと考えて、キリスト教の歴史を横に置いて、聖書に示されている教えや教訓をたどろうと考えた。

教会の学びの場を数回経験してみると、キリスト教や聖書に対するイメージが変わってきた。いや、自分の中にあった認識とは違ったものだった。仏教などでは、本尊に祈り、すがり、見返りを求めるものと思う。しかし、キリスト教や聖書は、自分を支え、自分を変化させる、というきっかけを与え続けてくれる。自分を励まし続けてくれるという認識に変

わってきた。今の自分は、学びは浅く、聖書の示す奥深いところには、まだまだ達することはできない。もしかしたら、そうやって学び続けることが一生というものなのかもしれない。

何千年という時の流れの中で、人々に読まれ続けてきた聖書。私にとっては戒めや慰め、心を休める場所となり、また、生きていこうと思わせてくれる。その聖書やキリスト教の歴史を知ることは、聖書への理解を深めると感じるし、人とはなんなのだろうと考えさせてもくれる。歴史の旅を彷徨いながら聖書を開くとき、自分の中に聖書の教えが浸み込んでくる気がしている。聖書の旅は、今という時代を妻と二人で生きる旅でもある。賛美しながら、笑顔を忘れない旅としたい。

受賞者コメント

ノミネートの案内をいただき、とても嬉しく感じております。

『聖書と旅』という応募テーマでしたので、妻との人生の旅も織り込ませていただきました。

妻は自分のことの様にとても喜んでおりますし、人生の旅においても、とても良い記念になりました。

ありがとうございました。

選評

林あまり

キリスト教を知らない夫が、クリスチャンである妻に誘われて教会へ、という話ならときどきあります。でもこのエッセイは逆。自分は信徒でないのに、クリスチャンの妻を誘って教会に行ったという、珍しいストーリー。

「聖書の旅は、今という時代を妻と二人で生きる旅でもある」―なんと素晴らしい!

清涼院流水

人生の後半で出会った伴侶はクリスチャンで、教会を離れて闘病中の奥様をノンクリスチャンの筆者が思い切って教会に誘ったというお話に胸を打たれます。その後、牧師さんの計らいでご夫婦で聖書を学ばれるようになり、それがご夫婦にとっての安息の場となっているという結末も素敵で、しあわせな読後感でした。

「アガペーとは何か知りたくて」

豊田 航志朗

エッセイを読む ▼

2016年3月、母から渡された書き込み一つ無い聖書をキャリーケースに入れ、兄と牧師さんと共に人生初の飛行機に乗り込んだ。 12歳 (小学校6年生の冬)の時だった。行き先はほほ笑みの国タイ。 タイにある「アガペーハウス」というエイズ患者のための孤児院と「イムジャイハウス」という親をマフィア抗争によって亡くした子のための孤児院に行き、慈善活動をすることが目的だった。

兄と牧師さんの他には、教会でよく遊んでもらっていた大学生のお姉さん達3人と、牧師さんの弟さんがいた。

僕と兄はみんなに比べて信仰心はなかった。 幼児洗礼は受けていたものの、教会は遊び場としか思っていなかったし、聖書も子ども用の絵本の聖書以外は読んだことすらなかった。参加した動機もいたって不純だ。 「海外に行ってみたい!」 ただそれだけだった。

タイに到着した初日は観光をしたが。 2日目から僕たちは孤児院へと向かった。正直、不安しかなかったし、直前には行きたくないなとさえ思った。 事前学習で孤児院の子どもたちの状況は聞いていたので、何か暗い雰囲気を想像していたし、子どもながらに責任も感じていた。 自分には務まらないと思っていたし、言語的な問題もあった。 できれば観光だけで帰りたかった。

現状は想像の正反対だった。 歳の近い子どもたちが「コウチャン!ショーチャン!」と教

わったばかりのカタコトの日本語で僕たちの名前を呼び、 「レッツプレイサッカー」と元気に声をかけてきた。僕らも「メッシ!ネイマール!」とサッカー選手のモノマネをして孤児

院の庭を走り回った。 バレーボールをしたり川遊びをしたり、相撲をしたりとても楽しかったのを今でも鮮明に覚えている。 友達が増えたような気持ちだった。彼らがエイズにかかっていること、親がいないことなどすっかり忘れていた。

ホテルで兄とこのような会話をした記憶がある。

「みんな同じなんやな兄ちゃん。日本もタイも。エイズだろうと親がいてもいなくても」

「みんな(同行したメンバー)は泣いたりしとったけど、可哀想って思う方がなんか違う気

がするわ。」

今思えば、僕らは彼らが抱える闇に気づいていなかっただけかもしれないし、目を背けて

いただけかもしれない。 しかし、これが僕らなりの本音だった。みんな平等だって聖書のどこかに書いてあった気がした。 特別扱いし、憐れむのではなく、日本の友達と同じように接するのがアガペーだと思った。エイズだから親がいないから仲良くするのではなく、神様の下で生まれた同じ尊い存在だから仲良くしなきゃいけないと思った。

2024年10月、弟を連れて僕は人生2度目のタイに向かう。 教会員にはならなかったが、自分の信仰に向き合いたくて大学では宗教学を専攻した。 今度はメモと書き込みで覆われたボロボロの聖書と共に。 8年経って大人になり何を学ぶだろうか。あの頃のように純粋でいられるのだろうか。 本当に無条件に彼らを愛せるだろうか。

受賞者コメント

まさかノミネートされるとは思ってもいなかったので、驚きと嬉しさが半分半分です。また、エッセイを書いてみるのも初めてでしたので、これを機に書き続けてみようと思いました。ありがとうございました。

選評

林あまり

短いエッセイの中に、12歳だったところと、現在二十歳の自分と、それぞれが映像として目に浮かびます。時の流れにより、読み込まれた聖書はボロボロに。

訪れたタイで何が待っていたのか、後日談がうかがいたくなります。

清涼院流水

多感な小学6年生のとき、牧師さんやお兄さんたちといっしょにタイに旅行し、マフィアの抗争で親を亡くした子たちの孤児院を訪問した際の不安と、同年代の彼らと遊んだ鮮烈な記憶。歳月が流れて、今度は弟さんを連れて人生で2度目のタイへ向かう複雑な心情は、そこで待つ新たな未知の物語を想像させます。

「或る家族の旅路」

福井たかひろ

エッセイを読む ▼

その旅は懺悔と再生の旅であった。現在居を構える広島県から、地元高知県の実家に十五年ぶりに帰省する旅であった。十五年もの長きに渡り実家と疎遠になっていたのは、ひとえに私の不徳と放蕩のせいであった。その間も家族は折々電話などでこちらの塩梅を気にかけてくれてはいたのだが、いつしか自分も「話の内容はどうせ変わらぬ」などと嘯いて、生来の不精もてつだって電話もやり過ごす日々が続いていた。帰省のきっかけは単純なものであった。弟が結婚するというのだ。「いい機会かもしれない」私の胸に一条の光が差すような、そんな気がした。但し、一つ問題があった。兄の存在である。私の不徳と放蕩を事あるごとに咎め、なじり、罵声を浴びせ合うこともあった中である。はたして彼が何というか・・・結婚式は六月一日の土曜日だということで、五月二十九日の水曜日に着くように段取った。行き帰りは電車にした。当日、六時三十五分発JR山陽本線糸崎行きを五番ホームで待つ。電車を待つ間私の胸は高鳴った。「十五年ぶりに家族に会う」兄の存在はすっかりどこかえ消えていた。電車がホームに到着する。席は容易に確保できた。出発のベルが鳴り、電車がゆっくり動き出す。私は一つ深呼吸する。「懺悔と再生」へ向け、電車は一路岡山を目指す。車中でパラパラと聖書を読む。この日とくに目に留まったのは、ルカによる福音書、十五章十一節の「放蕩息子」のたとえ、である。五度ほど通して読んだところで顔を上げ、窓に目を向ける。「まるで私だな」と自虐に思う。窓の向こうは田植えの終わったばかりの新緑の稲が一面に広がる。刈り入れの時期には美しい金色の絨毯になるのだろう。刈り入れもせず、倉にも納めもしない様な私に、どうかお力を・・・電車は私の煩悶など露知らず、定刻どうり岡山へ到着した。ここから乗り換えJR瀬戸大橋線 特急南風5号 高知行に乗車する。いよいよ我が故郷、高知入りである。児島から宇田津までの瀬戸大橋を含む路線はまさに絶景であった。太陽の光を反射し輝く瀬戸内海。そこに浮かぶ大小さまざまな島。行き交う船。岡山側から見る四国の島の地形。松尾芭蕉に見せてやりたいと思った。大歩危から見る吉野川も美しかった。深いエメラルドブルーの川とゴツゴツとした白い岩肌のコントラストが見事であった。人は自然を愛し、時に呪うのだ。正午過ぎ、高知駅に到着。弟が出迎えてくれた。逞しい青年になっていた。自然と涙があふれた。夕方、兄を含む家族と再会。「おお、もんたか(戻ってきたか)」兄はそれだけ言い笑顔を向けるのであった。家族の絆とは不思議なものである。その後は、今が旬のカツオのタタキと酒で、旧交を温めた。私の旅に、懺悔はなかった。有るのはただ、家族との再生だけであった。式も無事終わり、帰りの電車。私はある聖句を唱える。「愛によって互いに仕えなさい」出発のベルが鳴る。美しい晴天の日に。ハレルヤ!

受賞者コメント

今日、福音がもたらされた。人生において初めて応募した駄文が、ノミネートされたという。なんという僥倖にして神の祝福か!私は今、恐縮と歓喜の中に在ります。私の駄文に光を与えてくだすった、日本聖書協会のスタッフの皆様と、審査してくだすった諸先生方に、厚く厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

選評

林あまり

事情があって故郷に帰りづらい筆者。弟の結婚式に、思い切って帰省を決めます。列車の中でめくる聖書の、放蕩息子のたとえに目が留まったところ、読者の共感を呼びます。

兄との確執と和解は、まるでエサウとヤコブのように感じました。そちらに重きを置いて書くのもよいかもしれません。

清涼院流水

弟さんが結婚されるのをきっかけに、15年ぶりにご実家に帰省することに。電車の中で聖書を開いて、読み返した「放蕩息子」のたとえ話は、ふだん家で読むのとはまったく違った想いが湧いたことでしょう。かつて不仲で再会が不安だったお兄さんから笑顔で迎えられたときのご家族の絆と愛が伝わり、清々しさに包まれます。

「散々な旅に待っていたもの」

森 惇

エッセイを読む ▼

大学生の頃、単身ニューヨークへ行った。そう話すと聞こえは良いが、実際は散々だった。

卒業する直前のことだ。就職も決まり、家でダラダラしていた私に父が言った。

「一人でニューヨークに行くなら、お金は出す。ニューヨークは東京より先進都市だ。一度、外の世界を見たらどうだ」

「海外、はて?」と私は思った。もちろん、一度も日本から出たことはない。そもそも私の英語力は皆無で、なおかつ性格がシャイなのだ。一人でなど行けるはずはなかった。もしかすると、父もそれを見越しての冗談だったかもしれない。しかし、実は私は当時暇すぎて、「恐怖に打ち克つ」ことを内心のテーマにしていたのだ。そのため、たまに外に出かけては、高所恐怖症を克服するため、ジェットコースターにあえて乗ったりしていた。ただ、ジェットコースターと海外ではレベルが違う。私は迷いに迷った。だが、「逃げては負け。なるようになれ!」と、結局父の話に乗ってニューヨークに飛んだ。

しかし、やっぱりなるようにはならなかった。機内から四苦八苦した私は、空港を出るだけでも地獄だった。とにかく、聞き取れない。いちいち単語を調べるのも嫌になった。予約していたホテルへのチェックインもうまくいかず、スタッフがイライラし始めた。だが、イライラするたびに話すスピードが早くなり、なおさらわからなかった。何とかジェスチャーで部屋に通してもらうと、安堵からか私は号泣した。帰りたいとすぐ思ったが、まだ二日

残っていた。私は近くにあるコンビニで、パンやお菓子をたくさん買い込んで部屋に引きこもった。安いホテルだったため、シャワーは共同で外だ。シャワーは諦め、ずっと部屋にこもっていた。「恐れているから行こう」なんて理由で、本当に来てしまったことに心底後悔した。

そして、ようやく最終日。時間になってチェックアウトをすると二日ぶりの外に出た。空模様は、私の心のように曇天。でも、まだ飛行機の時間まである。このままだと来た意味が全くないので、私は重い足取りでニューヨーク観光をすることにした。MoMAをトボトボ歩き、エンパイアステートビルを無感情に眺めた。建前だけの観光だったが、最後に一つ忘れられない光景と出会えた。それが、教会だ。ニューヨークの大きなビルとビルの間に教会を見つけた私は、吸い込まれるように中に入った。教会の厳かで静寂な空間が、孤独感に苛まれていた私の心を癒してくれた。周りを見ると、何人かのニューヨーカーが聖書を静かに読んでいる。二千年以上前の言葉である聖書が、世界一忙しいと言われるニューヨーカーの心を掴んで離さないという事実に、私は衝撃を受けた。何か、人間としての尊厳を見たように感じられたのだ。

散々だった旅も、案外悪くなかったなぁ…。帰りの機内でそう思えたのは、あの光景のおかげだ。聖書を読む彼らの姿は、今もなお私の心に鮮やかに記憶されている。

受賞者コメント

このたびはご選出いただき、本当にありがとうございます。

聖書や信仰を強く打ち出せた作品ではないため、選ばれたことが正直信じられません。

私が旅先で躊躇なく教会に入られたのは、小学生の頃に母が教会へ連れていってくれたおかげです。旅費を支援してくれた父と、教会とご縁をくれた母に、心から感謝します。

選評

林あまり

私も英語ができないのに、仕事でひとりニューヨークに行ったことがあり、うなずきながら読みました。

忙しいニューヨーカーが吸い込まれる教会の存在に気づいた筆者。「人間としての尊厳を見たように感じられた」のは、大きな発見ですね。

清涼院流水

大学を卒業する直前、お父様のすすめで訪れたニューヨーク。英語ができず、ほとんどホテルに閉じこもっていたものの、最後に教会で出会ったのは、聖書を熱心に読むニューヨーカーたちの姿でした。「散々だった」と自虐する旅だったからこそ、目に焼きついたその美しい光景は、きっと今後も忘れることはないでしょう。

「取り去り給う」

銀次郎

エッセイを読む ▼

昨春に警察官を定年退職した私の現職時代の殆どは刑事としての仕事だった。北は北海道から南は沖縄まで被疑者を追って旅から旅の出張捜査は、早朝から深夜まで張込みや聞き込みで宿のビジネスホテルに帰りつくとシャワーを浴びて缶ビールで終わり、というパターンばかりだったが、そんな辛い出張捜査にも唯一、私の密かな楽しみがあった。それは当時、どのビジネスホテルの机の中にも必ず置いてあった聖書を読むことだった。私は法事の時だけ仏さんを拝むナマクラな浄土真宗本願寺派だったからキリスト教には全く知識はなかったのだが、読み出すと一瞬、難解にも思える聖書には、よく読むとイエスがこの世を創造したことを様々な比喩で例えてある様に思えて、それらを想像することが私には面白かったからだ。そんなある日、その聖書の間に挟んであった1枚の紙片を見つけた。有名な讃美歌の歌詞で「いつくしみぶかき」だ。この曲は知っている。キリスト教の知人の結婚式の時に歌ったからだ。私が特に好きなフレーズは「つみとがうれいをとりさりたまわん」の所で聖書を読みつつハミングしながら眠ると心地良かった。しかし、その歌詞の本当の意味を知ったのはキリスト教の教会で空き巣事件があった時に被害者だった神父さんとの雑談からだった。「あれは罪と咎と心配事を取り去り給う、つまり、罪や咎めや心配事があってもイエス様はそれらを取り払ってくれますよ、と言う意味ですよ。」と教えて貰い、更にその神父さんはクスッと笑いながら、「罪とか咎めを心配しないでっていうのは、刑事さんのお仕事でもありますね」と言われた。思わず私は唸った。なるほど。イエス様のお仕事と私は繋がっていたのか?疑問を覚えると調べるのは刑事の習性だ。「慈しみ深き」を調べてみると原曲は海外の讃美歌である「ホワット・ア・フレンド・ウイ・ハブ・イン・ジーザス」という曲で、原曲作詞者には悲しい歴史があった。その人はフィアンセを2度も亡くした男性で、どんなに絶望の淵にあってもイエスを信頼する気持ちを込めて作った歌だという。納得した。悲嘆の極致にいた人だからこそ希望に変える未来を夢見て作ることが出来た讃美歌なのか。イエスを友として慈しみ深いと讃美しながら。現職を退いた今、私には聖書には触れる機会はもうなくなったが、あの多忙な勤務環境の中で唯一、讃美歌をハミングしながら朝方まで読み耽った聖書は一服の清涼剤として、仕事の辛さを取り去り給うた気がする。又、旅に出たら聖書の置いてある宿を期待したい。

受賞者コメント

介護の傍らに思い出した聖書に纏わる想い出をスマホで書いてみたところノミネートまでして頂いて良い記念になりました。有難う御座います。

選評

林あまり

元刑事である筆者と、空き巣に入られた神父との会話は、まさにテレビドラマのよう。「いつくしみふかき」の誕生を調べてみたくだりなど、興味深いですね。

それにしても、ホテルの聖書は本当に多くの人に読まれているんだなあ、とつくづく思います。

清涼院流水

刑事さんとして定年まで務め上げられた筆者が現職時代、出張捜査の楽しみはホテルにある聖書を読むことだった、という告白に驚かされました。教会で空き巣事件があった際の神父様との雑談など、刑事さんの視点で語られる聖書と教会が、とにかく新鮮です。旅先の宿で聖書と再会するときの嬉しさにも、共感できます。

「「ごきげんよう」で始まった私と聖書の旅」

古賀 裕一

エッセイを読む ▼

「ごきげんよう」校内ですれ違う女子児童がこの挨拶を掛けてくる。初めての登校日、ボクの母はそれがいたく気に入った様子で「この学校にして良かったわ」と笑顔になる。ボクは内心「変な挨拶」と思ったが母が喜んでいることが嬉しかった。ボクが父の転勤に伴って北九州、戸畑にあるカトリック系の小学校に転校したのは二年生の時。朝の会と昼食の前後、帰りの会にはお祈りがある。「天にまします我らの父よ、願わくば御名の尊ばれんことを、御国が来たらんことを」よく理解できなかったが皆が唱えるとおりにボクも口にしていた。「少年聖書」という授業ではイエス様の言葉を物語風に興味深く教えて頂いた。五年生の途中に父の転勤で再び転校するまでの三年間だけだったが神へ捧げるお祈りと十字を切る習慣はその後の私の人生にしっかり根付いている。

高校生になり、親の言うことが必ずしも正しくはないと気づいたボクは沢山の本を読むことで自我の確立が形成されていったと感じている。その過程でかつて習った聖書の言葉に再び触れることになる。小学生の頃には聞き流していた言葉が高校生では胸に響くのだ。

私のお気に入りは「狭き門より入れ」「明日のことは明日自身が思い煩うであろう」この二つである。

振り返れば私は人生という旅で遭遇したいくつかの分岐点で、この二つの言葉にずいぶんと助けられたと思う。選択を迷ったとき、安全で広く見える道ではなく狭くて難しそうな道を選んできたつもりだ。その結果、狭い道は幸せに繋がると実感できている。

家族や仕事に関して明日のことが不安で押しつぶされそうなときに「明日のことは思い煩うな」と唱えて心が落ち着いた経験は数知れない。そして大抵の場合、終わってみれば昨夜の不安は取り越し苦労だったな、と思えた気がする。

会社員になって九年目、私は希望していた海外勤務の辞令を受ける。赴任地は欧州のベルギー。妻と娘二人とともに初めての外国生活を始めたが言葉や学校で苦労の連続だった。忙しく働く中でも家族でベルギー各地を見て回る楽しみを見つけた。ある週末、ベルギー南部ナミュールの町を散策していると凄い人だかりに遭遇する。ローマ教皇のベルギー訪問と偶然に出会ったのだ。当時の教皇ヨハネ・パウロ2世が防弾ガラスに囲まれた謁見車の中から群衆に手を振っている。私も群衆と一緒に胸に十字を切る。恐らく一生に一度の僥倖に恵まれた瞬間だった。この興奮が冷めぬ数日後に私は本屋で英語版の聖書を購入し今でも大切にしている。

私は洗礼を受けたクリスチャンではないが、小学校の三年間で神に対する畏敬の念が芽生え、聖書のいくつかの言葉に従うことで人生を心豊かに過ごすことができている。六十五年前、戸畑に引っ越したときにあの環境を与えてくれた両親に深く感謝している。

受賞者コメント

最終選考にノミネートされたと連絡を頂き、妻と娘たち孫たちと一緒に大喜びしています。

七十二になった私はそろそろ人生の振り返りをしようとしていました。そんな時に本応募に出会い、私の人生の精神的伴走者とも言える聖書との関わりを著わしてみようと思った次第です。

多くの方に読んで頂ければ幸いです。

選評

林あまり

「狭き門より入れ」「明日のことは明日自身が思い煩うであろう」の二つに、特に助けられたという筆者。

少年期のキリスト教との出会いが、海外生活を支え、さらには両親への感謝に繋がっている―素敵な歩みですね。

清涼院流水

お父様の転勤で転校したカトリック系の小学校の「少年聖書」の授業は、筆者の心に確かに強く刻まれていました。その後も聖書を読み返し、会社員として赴任したベルギーの地で、現地を訪問中だったローマ教皇ヨハネ・パウロ2世と遭遇したときの体験談は、映画のワンシーンのようにドラマティックで、とても印象的です。

「おふくろの苦」

ひろ

エッセイを読む ▼

あれは十年前。母にがんが見つかった。もう為す術はなく、「最後に好きなことをやらせてあげて下さい」と医師。すると「聖書の地に行ってみたい」と母。そんな母のリクエストに答え、一念発起。ヨルダンツアーを決行した。

まずは聖ジョージ教会があるマダバ。途中、車窓から羊の群れが見えると、母がボソッと「私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ」という聖書の一節を呟いた。「よく覚えているね」と言うと「当たり前でしょ」と得意顔。母にとって聖書は心の指針であり、拠り所だった。

広場の端に来ると、今度は大きなマダバ地図を見つけた。そこには聖書で見た地名や現在では見られなくなったマムレの樫の木、ヨルダン川から部族ごとに持ってきた12個の石が描かれていた。それを見るなり母は「六世紀の地図だなんてタイムスリップしたみたいだね」とはしゃいだ。 ガイドによるとこれはキリスト教の聖地を訪問する巡礼者のための案内図だったという。どれだけの方がここで祈り、癒され、救われたのだろう。

次はモーセ終焉の地と呼ばれるネボ山。ちょうど天気に恵まれ、山頂から死海やパレスチナを見ることができた。かつてモーセが立っていた場所に私たちが立つ。その奥深さと感慨深さといったら、ない。あのときモーセは約束の地(エルサレム)に行くことが叶わず、ここでその地を眺めながら一生を終えた。約束の地を見つめるまなざし。その目はどんな未来を見つめていたのだろう。どんな未来を描いていただろう。本当は行きたかったはず。いや、もっと生きたかった。きっと、今だって、本当は。

終盤、母の具合が悪くなり、急遽ルートを変更することになった。

「最後にカリエロの温泉に行きたいわ」

ここはヘロデ王が病の治療のために訪れたと言われる温泉。その『最後』は『最期』に

なってしまうことをうっすらと感じた。

「はあ〜極楽だねえ」

母はゆっくりため息をついた。

思えばこの二十年。母は風呂に浸かる暇もないような生活だった。女手ひとつで仕事に子育て。どれだけ辛かったかわからない。どれだけ泣いたかも。湯船で流した母の涙を私は知らない。

結局、カリエロの温泉を最後に母は59年の生涯を閉じた。こんな事ならもっと早く連れて行けばよかった。後悔は尽きない。それでも母の最期の表情は本当に安らか。『おふくろ』の『く』をとるお風呂だから、母を癒してくれたのかな。

今はそう信じている。

受賞者コメント

この度は素晴らしい賞を賜り、大変喜びに満ちております。聖書の素晴らしさ、そして聖書の地を訪れることの喜びは、なかなか文章に表すことが難しいと感じます。その中でもこのように読んで頂いた方に私の想いが少しでも伝わったのであれば幸いです。これからも主の教えを胸に、明るく前向きに生きて参りたいと思います。どうもありがとうございました。

選評

林あまり

母の人生最後の願いが、聖地旅行だとは。どのような気持ちで母がそう言ったのかわかりませんが、筆者はその願いを叶えました。

カリエロの温泉に浸かった母の、すべての苦難は洗い流されたー召された母も、そう信じられた筆者も、主にある平和のなかにいます。

清涼院流水

がんが見つかり死期が迫ったお母様が希望されたのは、聖書の地を訪れることでした。そんな特別な聖地旅行で最後に目指したのは、ヘロデ王が病の治療のために滞在したカリエロの温泉。「おふくろ」の「く」を取るお風呂だから、母を癒してくれたのかな、と、まさかの言葉遊びで締めるエンディングにインパクトがありました。

「叶えられなかった祈り」

冬崎 桂

エッセイを読む ▼

仕事をクビになった三月の日。大阪駅の京都線ホームで電車を待っていた。この旅の目的地は保津峡。私はそこで、自殺する。

いつも間違えてばかりの人生だった。小中学生のときからいじめられていた。高校では、勉強への恐怖心から過呼吸を起こすようになった。なんとか入った大学も、登校できなくなった。病院で相談すると、「発達障害」と診断された。ベッドにうずくまってネットを見る日々が続いた。

そんな自分自身から解放されたくて、聖書を読みだした。自分の傲慢さと弱さが「罪」だと思って、泣きながら祈った。「あなたはわが目に尊く、重んぜられるもの、わたしはあなたを愛する」。そんな言葉に縋りたかった。けれど、イエスが十字架を背負ったと聞いても、どうしても自分で自分を許せなかった。

大学院受験に落ちて、就活も何度もお祈りメールを貰った。なんとか見つけた就職先。そこでも段々辛くなっていった。欠勤が重なり、私は障害を打ち明けた。社長から告げられたのはクビだった。

電車が来た。窓際の席に座る。雲は今にも降り出しそうに曇っていた。死んだらどこに行くんだろうと、恐怖が襲った。黙示録にあるみたいに、新しいエルサレムに行くことは想像できなかった。

膝の上で聖書を開いた。イエスの山上の説教。「こころの貧しい人たちは、さいわいである」。でも、私は「普通」に幸せになりたかった。聖句を唱えるたび、次こそは、と思った。何百回もの悔い改めも、祈りも、叶えられることがなかった。ここで、こうして私は死のうとしている。

神様、酷すぎます。ヨブも最後には報われたのに。私が、生きる価値のない、罪人だからだろうか。だから、神は罰を与えたのか。

涙が滲んできた。神様。私の人生ってなんだったの。心の中で叫びながら窓の外を見た。

その瞬間、厚い鈍色の雲から光が差した。その光に目を奪われた。太陽が、真っすぐ地上を照らし出した。神が応えている。そう思ってもう一度、無作為に聖書を開いた。

開いたのは、「エッサイの根」の章だった。無価値と思われていたものから芽が出る。そんな話を牧師から聞いたことを思い出した。「狼は子羊と共に宿り、豹は子山羊と共に伏す」。地上では不可能と思われる平和。私もイエスと共にその平和を作る一人だ。神から語りかけられたように、そんな考えが頭に浮かんだ。私には、まだやるべきことがある。心に一文字一文字が染み渡っていくようだった。

私の叶わなかった祈りは、あの雲を裂いた光とともにある。そう思えた。私は、生きたいです、神様と電車の中で泣き続けていた。

京都に着いて、大阪へ帰る電車を待つ。この旅は、目的地までたどり着かなかった。でも、私は明日も呼吸を続けているだろう。

受賞者コメント

聖書エッセイコンテストを受賞できたことを大変光栄に思っております。深い谷の底を神を求めて歩んでいる、今の私と同じような方々へ作品が届けばいいなと思います。改めて、この度はありがとうございます。

選評

林あまり

生きづらさを抱えながら、なんとか自分をだましだまし生きている。でもある日、もう無理、となる日が来るのですよね。私も死のうと思った日がありました。

車窓から見えた、雲を貫く一筋の光。「私は、生きたいです、」と泣きつづけ、叶わなかった祈り。神さまがそのように導いてくださったのですね。

清涼院流水

人生を終える覚悟をした、というショッキングな冒頭から、筆者の深刻な苦悩が伝わってきました。悔い改めや祈りも報われず、絶望のどん底で見た美しい光。そして、聖書を開いて神様からのメッセージを感じ、再生が始まった結末には胸が熱くなります。深い絶望との対比で、心にともされた希望の光がまぶしく輝いています。

「旅の行き先」

川崎 栄太

エッセイを読む ▼

道はやけに混んでいてタクシーがまったく流れていない。

やっと見つけても、先に誰かに乗られてしまう。

「早くしないと間に合わない」

焦る気持ちが高まる。

そういえば、わたしはどこに向かっているのだろうか。

疑問を感じるところで目の前は光に包まれ、そして、目が覚める。

「あぁ、また夢か」

夢を見た後は、身体はぐったりと重く、アタマだけはスッキリとする。

疲れが溜まると、いつも似たような夢を見る。

夢の中のわたしは、どこかに向かっている。

だけど進みたくても進めない。

自動車の道のり、列車の乗り換え、飛行場への移動、場面は様々だが、決まっているのは、いつもどこに向かっていること、そして、どこに向かっているのかが分からないこと。

行き先の無い旅。わたしはどこに向かっていたのだろうか。

わたしは福祉の仕事をしている。自立支援の相談員だ。

福祉といえば「あたたかい」イメージを持つ方が多いのだが、実際はなかなかに壮絶だ。

相談の内容は、お金のこと、病気や障害のこと、人間関係のこと等、どれも現実的な問題ばかりだ。それに加えて、DVや虐待といった緊急的な相談だって飛び込んでくる。実際の福祉は、まさに戦場だったのだ。

だからか、いつも身も心も疲れているのかもしれない。

ある時、わたしはお金に困っているというご家庭を訪問した。玄関にはキリスト教のポスターが貼られていた。わたしは「このご家庭は熱心なんだな」と感じたが、無表情を装った。

お話を聞いていくと、ご家庭はとてつもなく苦しい状況だった。

妻は重い発達障害を抱えていて、常に自分の衝動と戦っていた。

4人のお子さんたちは、まだ小さく、それぞれに異なる障害を抱えていた。

夫は家族を守るために働いていたが、身体が弱く、十分に稼ぐことが難しかった。

とても厳しい状況だった。貧困と障害、そして子育て。にわかには解決できない問題を、このご家庭は抱え続けてきたのだ。

だが、わたしは職務経験からひとつの違和感を覚えた。それは、このご家庭の雰囲気は明るく、家族同士で支え合っていたことだ。

困窮を抱えるご家庭の多くは、その苦しみからなのか、家庭環境が荒廃していく。笑顔が消え、支え合いが消え、どんよりとした空気が充満する。しかし、このご家庭には、そのような「負」が無いのだ。

「食事のときは、子供たちに聖書を読んで聞かせんるです」

妻は嬉しそうに話す。六人家族として大きいとは言えないダイニングテーブルには、聖書が大切に置かれていた。

「これこれ、お客様にその話は、、、」

夫はすかさず止めるのだが、わたしはそのやりとりが微笑ましく感じた。

「もしかしたら、このご家庭は、旅の行き先が分かっているのではないか」

訪問を終えたわたしは、職場に戻るべく自転車を漕ぎながら、ご家庭と今朝の夢を重ねていた。すると、わたしのぐったりとしていた身体の底から、少しだけあたたかい気持ちが湧いてきた。ペダルを漕ぐ足は、少し軽くなった。

受賞者コメント

貧しくても、病を抱えていても、人とのつながりがなくても、それでも、心を支えてくれるものがありました。

毎日に起きる小さな偶然は、重なり、形になり、わたしをここに立たせてくれました。

ありがとうございます。感謝と責任を感じます。これが喜びなんだと思います。

選評

林あまり

自立支援の相談員だという筆者。大変に困窮している、ある家庭を訪問した際、雰囲気が明るいことに驚きます。

テーブルの真ん中には聖書が。家族の明るさはそこから来ていたのか…と気づく、という、よくある書き方でなく「旅の行き先」と表現したところがいいですね。

清涼院流水

ご自分の人生の旅の行方がわからない筆者は、あるとき、福祉関係のお仕事で、困窮しながらも互いに支え合い、ふしぎなほど明るい家庭に接します。キリスト教のポスターを貼り、食事どきには聖書を読むあの家庭は「旅の行き先」を知っているのではないか、そんな筆者の喜びは、読む人の心をもあたたかくしてくれます。

「シスターに会いに」

木一湖

エッセイを読む ▼

「あした新町公園横で待ち合わせしよ」

「8時出発ね」「りょうかいです」

しゅぽ,しゅぽ,と鳴るスマホ。グループLINEで集合場所を連絡しあう。だんだん近づいてくる夏の気配を感じながら,女性ばかり5人で一泊のドライブ旅行に出かけるのだ。学友でもなく,仕事関係でもなく,年齢も少しずつ違う私たちは,日常的に顔を合わせる間柄ではない。お互いのプライベートなことは詳しく知らない,いい距離感の付き合いを続けて,もう10年以上になるだろうか。わたしにとって彼女たちとの旅行はこれが2度目だ。マツコさんが車を出してくれるという。郡山往復って負担じゃないのかな?ちょっと申し訳ない気持ちがするけれど,流れに身を任せているうち,新参者のわたしも乗せて頂くこととなった。

三軒茶屋から高速道路へ,マツコ号は東北道を快調にすすんでいく。車内では,誰からともなく,私たちの恩師の好物の話になった。「すごくさ,天ぷらがお好きでね,お見舞いに行ったときもデパートで買っていったよ。」「傘寿のお祝い会ではローストビーフ食べて。シスター,喜んでくださって嬉しかったね。」恩師のチャーミングなところを発表しあうかのように口々に話し合う。私たち5人が5人ともシスターとの特別な思い出を持っているのだ。

ふと会話が途切れて,車窓からぼんやりと景色を眺めていると,福音書に書かれたエピソード,エマオへ旅する弟子たちの前に,復活したイエスがあらわれたくだりが浮かんできた。私たちもあの弟子たちみたいに,シスターと会えたらいいのに。そんな考えがとりとめもなく浮かんでくる。そうそう,聖書といえば,初めて出会ったときは聖書だと気づかなかっ

たっけ。当時いかにも思春期女子らしく19世紀シンボリズムのアートが好きだったわたし。その界隈をいろいろ見てまわるうち,ネタ本としての「ケルズの書」に行きあたったのだった。不思議な怪物や渦巻の模様に飾られた中世の写本は,デザイン画集のようで,10代の心を鷲掴みにする魅力にあふれていた。しかしながら,実はそれが福音書を修道僧が写したものだったということには,しばらく気づかなかった。思えば,あの頃から神さまに声をかけられていたのかもね,なんて。わたしの旅行カバンに,事前に神さまがツアー名の書かれたタグをくっつけてくれる―その後,ガイド姿のシスターがタグをたよりにわたしを見つけてくれる場面を妄想してしまった(笑)。

しばらくの間,聖書は神棚にお供えするもののように思っていたけれど,車中の彼女たちと恩師と一緒に通読していくうち,わたしにとって,旅行ガイドのような,身近な読みものになったのだった。

「郡山インターで,アスミさんと待ち合わせ。その後シスターのお墓に連れていってもらうから,そろそろ連絡してみるね。」というコイトさんの声で我に返る。シスターの墓前でついに受洗したことを報告するつもりだ。

受賞者コメント

恩師が亡くなり,教え子仲間とはじめてのお墓参りに出かけたことを自分のなかで何かしらの特別な出来事として,大事にしたい思いで書きました。ノミネートでさらに特別になりました。

選評

林あまり

一行読むごとに、わかってくる背景と、先の読めない感じと、その両方があります。うまいなあ、と思いました。

十代のご自分の描写がイキイキと伝わってうまい。「ガイド姿のシスター」もうまい。でも、うまいだけで終わらない、はっとするラストが待っていました。

清涼院流水

気の合う仲間たちとの楽しいドライブ旅行の目的は、恩師であるシスターのお墓参りをすることでした。シスターへの感謝と愛情が随所にあふれていて、生前のシスターのお人柄が伝わってくるようです。ついに受洗したことを筆者が墓前で報告したとき、天国から見守るシスターがやさしく微笑む姿が目に浮かぶようでした。

特別対談

「聖書×旅」

\\\当日の動画は近日公開いたします///

当日の様子

第4回も企画中!SNSでお知らせします。